Cultur'O Scope

Projet d'analyse et de visualisation de données.

Finaliste du concours national Open Data

University.

L'ensemble du territoire français compte une multitude d'équipements culturels : musées, bibliothèques, théâtres, cinémas, monuments, conservatoires de danse et musique, entre autres. Pourtant ces équipements peuvent être méconnus du grand public et inégalement répartis sur le territoire. Dans le cadre du sujet Offre Culturelle du concours Open Data University (ODU), cette étude examine leur répartition à l'aide d'un "diagnostic culturel" à l'échelle des départements français (métropolitains et d'outre-mer). L'analyse porte ensuite sur la répartition et la qualité de l'offre culturelle au regard de variables socio-économiques de la population. Enfin, afin de découvrir et de s'orienter dans l'offre culturelle existante, une application comportant une cartographie réactive a également été réalisée. Ces réalisations portent sur les deux enjeux majeurs de ce projet

- valoriser l'offre culturelle et favoriser l'accès à la culture au plus grand nombre

- répartir de façon plus équilibrée l'offre culturelle sur les territoires

L'étude est réalisée à l'aide de données issues de sources diverses. Les données principales sont "les données relatives à la culture" fournies dans le cadre de l'Open Data University (ODU) et accessibles sur Data Gouv, la plateforme des données publiques françaises. C'est le langage de programmation R et le logiciel libre destiné aux statistiques et à la science des données RStudio qui sont utilisés afin de réaliser les travaux. Préliminairement, un travail de sélection des données est effectué. L'étude sur l'accès à la culture prend en compte des données socio-économiques telles que la population (nombre officiel d'habitants) dans chaque département ainsi que le taux de pauvreté des ménages. La matrice des données comporte 7 colonnes

- population statistique : les 101 départements français

- indice de population (nombre officiel d'habitants)

- moyenne des taux de pauvreté des ménages par département

- nombre de musées

- nombre de théâtres

- nombre de bibliothèques

- nombre de cinémas

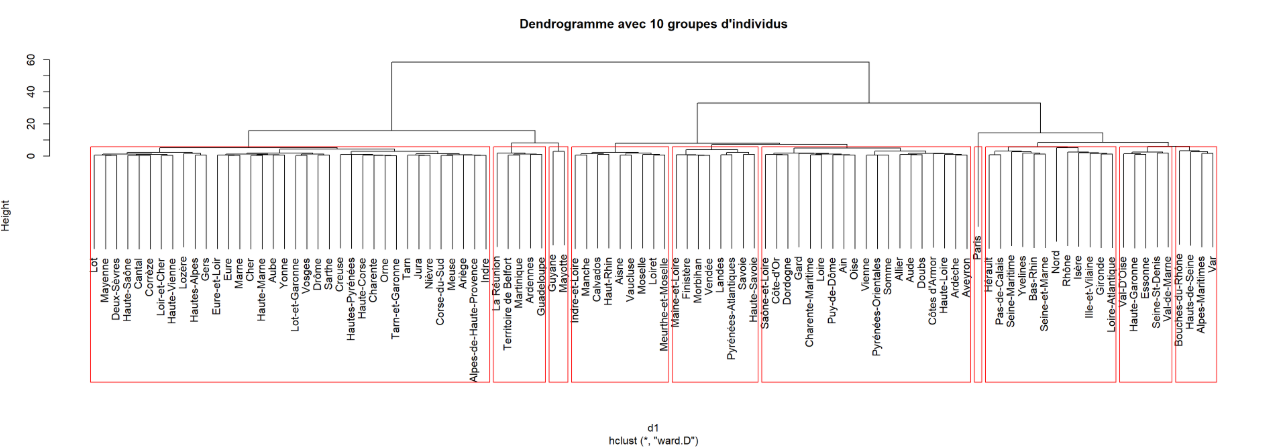

Dans un premier temps, la méthode de classification hiérarchique, CHA (dite méthode de Ward), est utilisée dans le but de caractériser l'éloignement des individus de l'étude à l'aide de dendrogrammes des groupes d'individus. Pour éviter les incohérences d'unités, la méthode est appliquée sur les données centrées réduites. La méthode CHA permet d'identifier des groupes (clusters) d'observations ayant des caractéristiques similaires. Les premières tendances se dessinent puisque les individus dans un même groupe se ressemblent le plus possible et les individus dans des groupes différents se démarquent le plus possible.

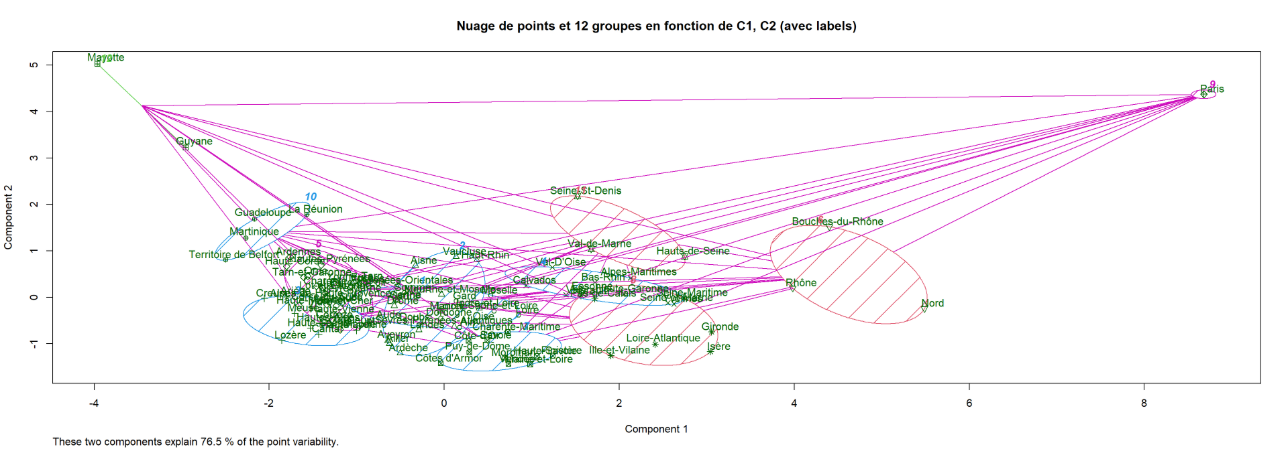

Dans un second temps et pour aller plus loin, c'est la méthode dite d'analyse des composantes principales (ACP) qui est appliquée. Ses résultats renseignent sur les liaisons entre les variables et sur les ressemblances entre les individus. Avec la méthode ACP, l'objectif est d'exploiter deux ou trois composantes principales qui décriront le mieux l'ensemble de données en perdant le moins d'information possible. Ces composantes principales sont issues d'un ensemble de k nouvelles variables, combinaisons linéaires des 6 variables initiales. Les composantes principales sont choisies telles que l'importance cumulée (variance cumulée) des deux ou trois premières nouvelles variables soit supérieure à 85 %, seuil à partir duquel il est considéré que l'information est suffisamment préservée. Dans ce cas, le seuil est dépassé avec les trois premières composantes : C1, C2 et C3 pour lesquelles la variance cumulée est de 88,8 %. La méthode CHA est ensuite appliquée sur les composantes principales (C1, C2, C3) obtenues avec la méthode ACP. Cela permet non seulement de visualiser les écarts entre les individus, mais également les liens entre ces écarts et les composantes principales qui représentent 88,8 % de l'information de la donnée d'origine. Un nouveau dendrogramme est issu de cette nouvelle analyse. En dehors du dendrogramme, d'autres outils visuels peuvent servir l'analyse, tels que le nuage de points en deux ou trois dimensions. Cependant, en 2D l'information n'est pas complète car C1 et C2 représentent seulement 76,5 % de l'information donnée par les données brutes. C'est le nuage de points en 3D en fonction de C1, C2 et C3 qui permettra le mieux de mettre en exergue les écarts entre les individus et les relations avec les composantes principales C1, C2 et C3 (issues des variables d'origine). L'analyse complète et les graphiques 2D et 3D sont intégralement disponibles en cliquant sur l'image ci-après.

L'analyse (ici non exhaustive) des données a permis, en prenant les exemples extrêmes, de détecter l'état "d'hyper-infrastructure" culturelle de Paris et "d'hypo-infrastructure" culturelle de Mayotte et de la Guyane. De telles déductions, à l'échelle des départements voire des villes permettraient sans doute

- au Ministère de la culture de mieux piloter ses actions et ses aides en faveur des territoires et des publics.

- et aux collectivités territoriales de mieux penser leurs stratégies d'aménagement culturel.

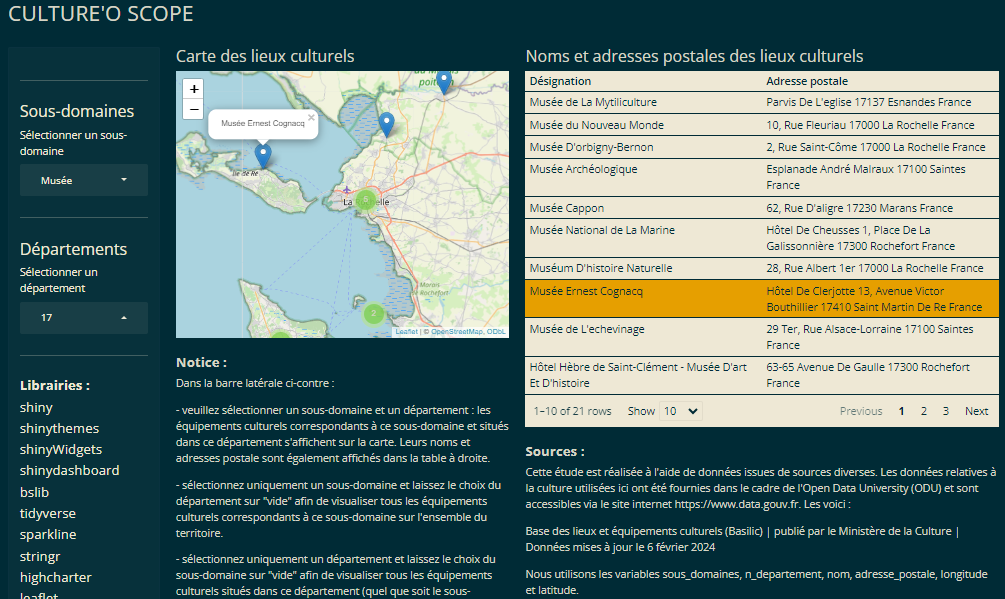

Quant à elle, l'application web permet de s'orienter à travers l'offre culturelle qui existe au sein du territoire français. Il est possible de rechercher des équipements culturels et des infrastructures culturelles par domaines (monuments, musées, conservatoires…) et par départements (métropolitains et d'outre-mer) pour en visualiser les positions sur une carte ainsi que les noms et les adresses. La réutilisation a été publiée sur Data Gouv et est librement accessible par tous, cliquez sur l'image ci-dessous pour accéder à l'application.

DIY ta beater

Conception d'une Hollander Beater pour transformer des déchets textiles en papier.

La pile hollandaise ou Hollander Beater,

inventée dans le pays éponyme, les Pays-Bas,

est un équipement utilisé historiquement

dans l'industrie papetière, notamment pour

la préparation de la pâte à papier. Elle a

grandement amélioré la production de papier

en remplaçant les moulins traditionnels,

permettant ainsi une production plus

efficace. Cette pratique est devenue désuète

et n'est plus utilisée pour la production de

papier à grande échelle de nos jours. C'est

une entrepreneuse de l'association La Grande

Collecte en partenariat avec le laboratoire

d'innovation CyclaB, qui a décidé de faire

appel à de jeunes apprentis ingénieurs pour

concevoir et remettre cette machine au goût

du jour.

Selon un

rapport publié par l'ADEME (Agence de

la transition écologique)

en 2023, les déchets textiles représentent

1,7 million de tonnes par an, et ce en

France seulement. Le recyclage des déchets

textiles offre une opportunité de

valorisation des matériaux tout en réduisant

l'impact environnemental lié à leur

élimination. Le développement d'un prototype

fonctionnel de Hollander Beater permettra de

démocratiser cette technologie, actuellement

utilisée par très peu d'industries dans le

monde, et de la rendre plus

accessible.

Fonctionnement

- Matières premières : les textiles comme le lin, le coton ou d'autres tissus à base de fibres naturelles sont d'abord triés, lavés, puis coupés en petits morceaux. CyclaB possède déjà une broyeuse de tissus qui fournira l'entrée du système : des chiquettes de tissus.

- Déchiquetage : ces morceaux de textile sont introduits dans la pile hollandaise, une cuve remplie d'eau, où un cylindre rotatif équipé de lames ou de couteaux déchiquète les fibres textiles.

- Défibrage : sous l'action du cylindre, les fibres sont progressivement séparées et transformées en une pâte homogène. Ce processus permet de défibrer efficacement le textile, tout en contrôlant la finesse et la consistance de la pâte.

- Pâte à papier : après un certain temps de broyage et de mélange avec l'eau, on obtient une pâte suffisamment fine et bien mélangée pour être utilisée dans la fabrication du papier. La pâte est ensuite drainée, formée en feuilles et séchée pour produire du papier.

Le but du projet est de réaliser un dossier de conception afin que la porteuse de projet puisse disposer des ressources techniques nécessaires à la fabrication d'un prototype de la machine. Nous profitons de nos premiers échanges avec la porteuse pour cerner ses besoins et réaliser l'analyse fonctionnelle ci-après, concernant la Hollander Beater à concevoir.

| Fonction | Critère | Niveau | Flexibilité |

|---|---|---|---|

| FP 1 Produire la pâte textile | Masse | Au moins 1kg | F0 |

| F2 Résister à l'environnement | Matériaux | Résister à l'humidité | F0 |

| F3 Filtrer l'eau | Teneur de l'eau | Faible teneur en potassium, chlorure, sulfate... | F1 |

| F4 Récupérer la pâte textile | Quantité | Quasi-totalité | F0 |

| F5 Pouvoir déplacer la Pile Hollandaise facilement | Poids, dimensions | F0 | |

| F6 Respecter les normes fixées par le client |

Poids Résistance à sa charge Dimension |

20 kg ± 5 1000 x 800 x 700 mm |

F1 F0 F2 |

| F7 Pouvoir accueillir une entrée d'eau | Bouche d'infiltration | 16-18 mm de diamètre | F3 |

| F8 Esthétique | Couleur | F3 | |

| F9 Limiter les risques lors de son utilisation |

Sécurité de l'opérateur Protection électrique |

Maximal Maximal |

F0 F0 |

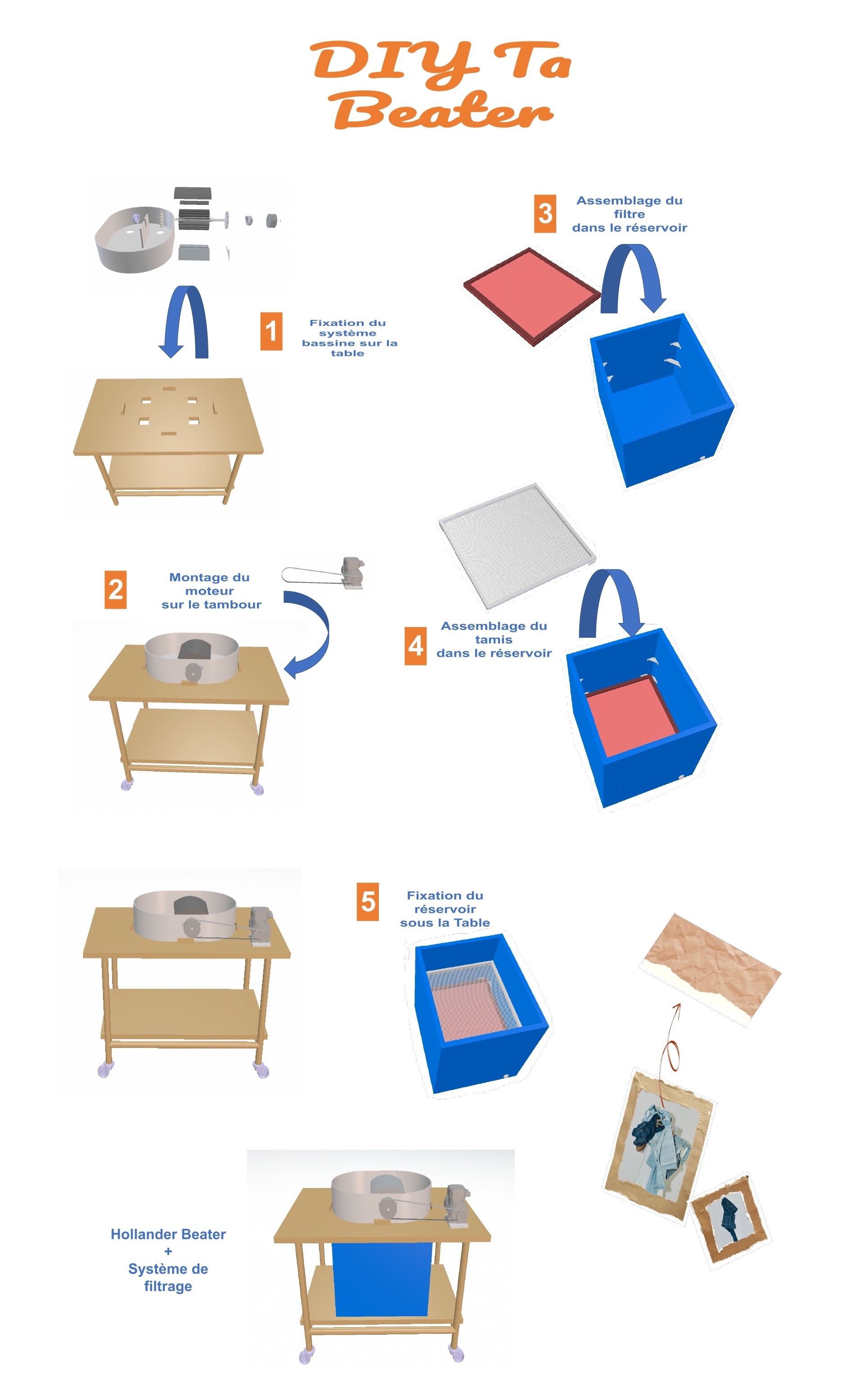

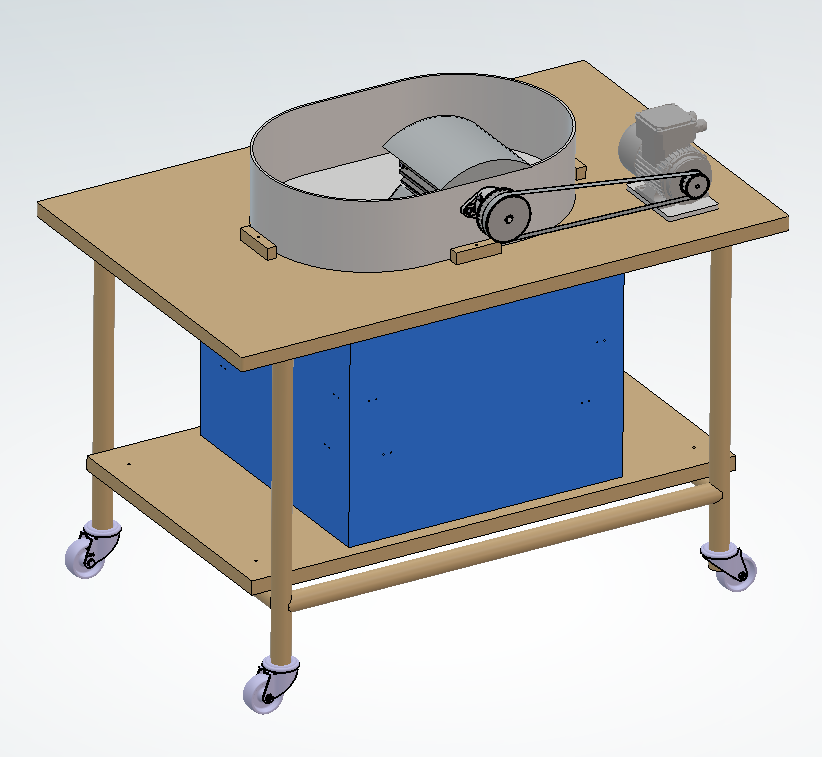

La fonction principale est la production de la pâte textile. Cependant, nous avons noté qu'il était impératif pour notre cliente que le système permette la récupération de cette pâte et le filtrage de l'eau en sortie afin de limiter la pollution. Ce constat nous a incités à concevoir une solution innovante : "Le Crystal". En réalisant l'état de l'art des piles hollandaises, nous avons observé qu'aucun système ne permettait le tamisage de la pâte et le filtrage de l'eau. De plus, les machines étaient toutes très encombrantes. C'est pourquoi nous avons opté pour un processus vertical, où la transformation serait effectuée dans la bassine d'eau comme à l'accoutumée. En revanche, un bac situé en dessous de cette bassine et composé de deux niveaux permet de tamiser la pâte, puis de filtrer l'eau en fin de cycle. Le tout, monté sur une table roulante pour assurer le besoin de déplacement.

Dans le cadre du dossier de conception attendu, notre équipe a réalisé des notes de calcul, les pièces et les assemblages en 3D à l'aide d'un logiciel de conception, les plans de définition et les plans d'ensemble, les gammes de fabrication et d'assemblage ainsi qu'une notice utilisateur.

Plan de définition de l'une des cales fixées à la table.

Nous avons pensé la fabrication de la

machine de sorte à ce qu'elle soit

accessible à tous, industriels comme

particuliers.

Ainsi, pour chacune des pièces à

fabriquer constituant notre système,

nous avons réalisé un plan de

définition. Celui-ci représente la

pièce, ses formes, ses dimensions, la

cotation, les spécifications de qualité

et donne des indications sur l'usinage.

Ces pièces sont intégrées dans des sous-ensembles, eux-mêmes intégrés dans le système final. Les sous-ensembles sont représentés par les plans d'ensemble qui situent chacune des pièces qui les composent dans leurs positions exactes lorsqu'elles sont assemblées. Les nomenclatures associées désignent les pièces du sous-ensemble et leurs occurrences.

Plan d'ensemble et nomenclature du sous-ensemble "Tambour".

Nomenclature des phases d'une lame du tambour.

Avec la gamme de fabrication, nous illustrons les différentes phases de fabrication d'une pièce avec l'opération, le process, un schéma du rendu et le temps associé à chaque phase. Nous notons aussi la matière et l'occurrence de cette pièce par sous-assemblage.

Sur la gamme d'assemblage, de même qu'en fabrication, nous illustrons les phases d'assemblage avec les opérations, outillages, rendu et temps associés. Nous mentionnons aussi les quantités.

Gamme d'assemblage du tambour.

En réalité, les attendus pour ce projet étaient multiples. Il fallait non seulement réaliser un dossier de conception, mais également remettre la Hollander Beater, une invention perdue dans le temps, au goût du jour, de sorte à sensibiliser le public sur les enjeux de la pollution textile et sur le recyclage. C'est pourquoi nous avons pris le parti, au-delà de la conception, de réaliser quelques supports promotionnels, comme une affiche qui servirait de notice d'assemblage pour la pile hollandaise que nous avons conçue, la voici.